Renitente

sind ein fast untrennbarer Bestandteil einer Veranstaltung über Themen, die mit Juden im Zusammenhang sind. Warum auch nicht? Sie bringen ein wenig frischen Wind in eine trockene Veranstaltung und äußern Meinungen, über die andere nachdenken können. In unserer Runde kristallisierten sich zwei Renitente heraus, wenn auch von gegensätzlichen Standpunkten aus.

Nach den Vorträgen war es üblich, dass der Referent auf Fragen antwortete. So wurde u.a. gefragt, wie es mit dem Antisemitismus in der DDR gewesen sei oder wie man vermeiden kann, dass europäische Juden mit dem Nahostkonflikt identifiziert werden. Ein Seminarteilnehmer, der sich als pensionierter Verfassungsrichter vorgestellt hatte, legte am meisten Emotionen in seine Fragen und ließ keine Ruhe. Seine Fragen zeigten kein Interesse am Antisemitismus, sondern er sah seine Berufung darin, über den israelisch-palästinensischen Konflikt aufzuklären. Da der Referent des ersten Abends diese Verwicklung auch für einen bedenkenswerten Fakt hielt, fragte ich, welchen Grund denn Iran und arabische Länder hätten, nachweislich und immer wieder die Vernichtung Israels zu propagieren. Weiter fragte ich, welchen Konflikt und welches „Körnchen Wahrheit“ es in der Nazizeit gegeben hätte, worauf man sich berufen hat um Juden „fälschlicherweise“ zu verdächtigten und umzubringen. Darauf erhielt ich keine Antwort.

Am nächsten Tag wurde die Erbitterung des Verfassungsrichters noch konkreter. Seine Einstellung erklärte er folgendermaßen: Nichts hätte ihn sei Leben lang so umgetrieben wie der Holocaust, und nach langem Nachdenken wäre er zu dem Schluss gekommen, dass man niemanden unterdrücken, erniedrigen, umbringen darf. Auch die Juden dürfen das nicht, und darum kann er sich mit dem Unrecht, das in Israel geschieht, nicht abfinden. Dafür erhielt er Applaus. Er setzte zu einem Vortrag über das Unrecht der Entstehung des jüdischen Staates an, was unterbunden wurde, weil es nicht Thema der Veranstaltung war. Eine Teilnehmerin mischte sich ein und erzählte, dass sie sowohl in Israel als auch in Gaza gewesen sei und dass die tatsächlichen Zustände dort nicht das Geringste mit den Schilderungen des Richters zu tun haben. Ich fragte ihn, ob er je dort gewesen sei, was er verneinte. Er hätte sich aber genau informiert und weiß wie die Straßenverläufe, Mauerverläufe, Wasser in der Westbank …. seien. Als er wieder einmal sagte: „Israel ist ein Unrechtsstaat!“, herrschte ich ihn an: „Israel ist ein Rechtsstaat!“. „Ja, aber im palästinensischen Staat…!“ Ich sagte: „Den Staat Palästina gibt es nicht, der hat sich nie gegründet und im Übrigen, herrscht dort fast überall die Autonomiebehörde“.

Der Richter hatte aber noch ein größeres Problem als den Staat Israel, nämlich, dass er wegen seiner Ansichten für einen Antisemiten gehalten werde. „Bitte erzählen sie uns eine drastische Begebenheit, wo ihnen das je geschehen ist“, bat ich ihn. Da antwortete er: „Ich weiß, dass die Leute so denken!“. Da ich Antworten von dieser Qualität schon öfter irgendwo gehört habe, setzte mich seine Erklärung nicht in Erstaunen, sie ließ aber Zweifel an der Verfasstheit unseres Rechtswesens aufkommen. Interessanterweise wurde ich vom Richter nie direkt wegen meiner renitenten Ansichten angesprochen. Auch sonst nahm mich in den Pausen niemand zur Seite, weder anerkennend noch belehrend. Resolute Pfarrfrauen aus den 90-ger Jahren, wie sie mir auf einer Israelreise begegneten und die mir nach einem ähnlichen Auftritt den Rat gaben: „Ja, gerade wir als Deutsche dürfen uns bei diesem Konflikt auf keine Seite stellen. WIR haben gleich gemerkt, dass SIE auf der anderen Seite stehen!“, scheinen inzwischen ausgestorben zu sein. Auf der Tagung gab es aber doch einige Teilnehmer, die Aussagen tätigten, die denen des Verfassungsrichters sehr entgegenstanden.

Beim Abschlussgespräch äußerte der Richter seine große Enttäuschung über die Tagung, er wäre überfallen und beleidigt worden. Das schien er nicht mir persönlich anzulasten, sondern den Tagungsteilnehmern insgesamt, die ihm nicht in gebührender Weise zur Seite gestanden haben.

(Fortsetzung folgt)

anne.c - 9. Jul, 18:00

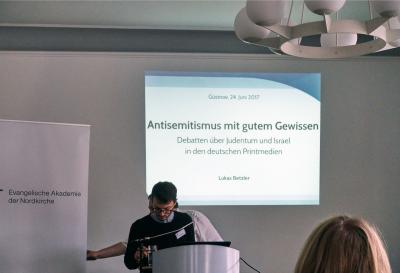

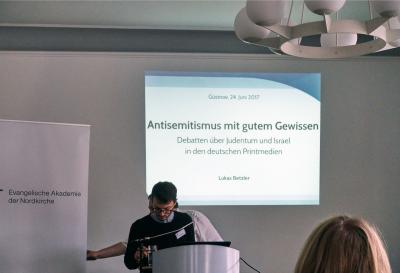

Das zweite Referat

am Samstag Morgen stand der Titel „Antisemitismus mit gutem Gewissen - Debatten über Judentum und Israel in den deutschen Printmedien" auf dem Programm. Der junge Referent, ein Philologe, hat dieses ausufernde Thema recht gut behandelt.

Wieder wurden verschiedene Diskussionen und Figuren, die sich in der letzten Zeit um den Antisemitismus verdient gemacht hatten, angerissen. Im Gegensatz zu seinem Kollegen vom Vortag, der in antisemitischen Aussagen hier und da ein „Körnchen Wahrheit“ entdecken konnte, sprach er ziemlich eindeutig darüber, dass eine Gegenüberstellung, ja sogar eine Gleichstellung von Israel und dem Geschehen in der Nazizeit eine Geste der Schuldabwehr sei. Er referierte über Leugnung, Relativierung, das Reden über „jüdische Rachsucht“ und führte überzeugende Beispiele an. Ob Jakob Augstein ein Antisemit wäre, darüber wurde zum Glück nicht geurteilt, dafür wurden aber einige seiner drastischsten Aussagen zitiert. Im Vortrag, ebenso wie im Vortrag vom Abend zuvor, wurden die „drei Ds“ thematisiert, die Antisemitismus kennzeichnen: Dämonisierung, Delegitimierung und Doppelstandards in der Beurteilung. Von der verbreiteten Täter-Opfer-Umkehr war die Rede. Wegen der zeitlichen Beschränkung konnte auch hier vieles nur in Kürze angerissen werden. Einige heftige Debatten aus den Medien hätten vielleicht etwas näher beleuchtet werden können, weil Beispiele oft überzeugender sind als Theorie.

Fast alle Referenten waren bei der gesamten Tagung anwesend und hörten ihren Kollegen zu. So äußerte sich der Referent vom gestrigen Abend lobend über den Kollegen, hatte aber den Einwand, dass der „Zentralrat“ (nämlich: der Zentralrat der Juden, der bei aufklärenden Veranstaltungen über Juden manchmal wie ein leicht dämonischer Geist über allem schwebt) oft überzogen reagiere und immer bereit sei, etwas zu skandalisieren. Offensichtlich hatte der Antisemitismusforscher die „drei Ds“ außer Acht gelassen und war seinem inneren Impuls gefolgt, denn sowohl mit dem „Körnchen Wahrheit“, als auch mit der Diffamierung des „Zentralrats“ folgte er dem bekannten Muster. Eine Frau fragte, ob er denn ein Beispiel dafür hätte. Zu einer Antwort kam es nicht, und sein Kollege, also der heutige Referent, war sogar der Ansicht, dass der Zentralrat durch den ständigen Druck unter dem er lebe, manches sehr nachsichtig behandele, z. B. hat er Antisemitismus bei Augstein abgestritten.

Bedauerlich war die Tatsache, dass kein konkreter antisemitischer Vorgang in Medien ausführlich erörtert wurde. Der Tagesschaubeitrag vom 14.8.2016 über den „Wasserentzug von Israel in Palästinensergebieten“ wäre beispielsweise ein anschauliches Diskussionsthema gewesen. Dass es antisemitische Aufsätze in kirchlichen Medien, wie z. B. im deutschen Pfarrerblatt: „Vom Nationalgott Jahwe zum Herrn der Welt und aller Völker“ gibt, wurde vorsichtshalber nicht thematisiert. Oft hatte ich den Eindruck, dass es ein Anliegen der Tagung war: So ganz genau wollen wir es nun auch nicht wissen!

(Fortsetzung folgt)

anne.c - 7. Jul, 08:48

Episoden am Rande

Eine freudige Überraschung war, dass ich auf eine Frau traf, mit der ich vor 20 Jahren in einem Elternkreis zusammen arbeitete, und mit der ich seitdem kaum Kontakt hatte. So hielten wir zueinander. Nicht ohne Kontroversen. Sie hatte kein schlechtes Verhältnis zu Juden, aber auf ihren Luther ließ sie nichts kommen. „Stellen sie sich vor, gerade habe ich zu Hause einen Vortrag von einem Juden über Luther gehört, und der ließ kein gutes Haar an Luther, das gehört sich nicht!“ Ich entgegnete: „Die Juden mussten aber die Folgen von Luthers feindseligen Einstellung zu ihnen tragen.“ „Aber das ist doch 500 Jahre her, das hat doch heute nichts mehr zu sagen!“ „Dann spielen die 95 Thesen heute auch keine Rolle mehr“. „Nein, so sehe ich das nicht, ich finde nur, wenn jemand etwas Negatives zu sagen hat, dann muss er bei sich anfangen.“ „Wollen sie damit sagen, dass die Juden bei sich selbst die Schuld suchen sollen, dass sie gehasst und getötet werden?“ „Nein, um Gottes Willen! Ich meine nur, man muss grundsätzlich immer erst einmal sich selbst hinterfragen, wenn man Negatives sagt“. Ich antwortete: „Dann müssen sie jetzt erst mal sich selbst hinterfragen bei dem, was sie gesagt haben“ Mit einem entnervten: „Ach sie, mit ihrer Wortklauberei!“ endete die Unterhaltung bis zum Ende der Mahlzeit, später waren wir einander wieder freundlich zugetan.

Ebenfalls zu meiner Freude traf ich einen mir seit Jahren bekannten Musikfreund. Er hatte einen beträchtlichen Weg zurückgelegt, um den Vortrag „Judenfeindschaft in den Passionsmusiken von J.S. Bach?“ zu hören. Als ich ihn zufällig einige Tage später bei einem Konzert wieder traf, fragte ich ihn nach seinem Eindruck. Er bestritt die rhetorische Qualität des Vortragenden nicht, aber mit dem Inhalt war er nicht zufrieden. Ähnlich wie meine Bekannte nichts auf ihren Luther kommen lassen wollte, so wollte er seinen Bach nicht diskreditiert sehen. „In den Textbüchern sind doch nur die Juden gemeint, die damals gerade da waren, doch nicht alle Juden“. „Ja, aber alle Juden mussten es ausbaden“. Mit: „Ja, da haben sie wohl Recht“, wurde dieser kurze Dialog beendet.

(Fortsetzung folgt)

anne.c - 4. Jul, 11:06

Erste Eindrücke

Die Tagung bestand in der Hauptsache aus 4 Referaten, die jeweils mit einer Diskussionsrunde beendet wurden. Am Anfang gab es eine thematische Einführung des Tagungsleiters, später eine Gruppenarbeit der Teilnehmer, die allerdings aus Zeitgründen nicht ausgewertet wurde. Ein Vortrag des Tagungsleiters über das Wirken von Uwe Johnson, der in dieser Stadt zur Schule gegangen war, ergänzte die Tagung. Dieser Vortrag befasste sich speziell mit Ereignissen, die Johnson rund um den 9. November literarisch verarbeitet hatte. Gut fand ich, dass es keine Antisemitismusveranstaltung ohne Juden war, sondern dass am Sonntag Vormittag sowohl der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Rostock Juri Rosov und der Redakteur der „Jüdischen Allgemeinen“ Michael Wuliger anwesend waren.

Ein Soziologe und Kulturwissenschaftler, der am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin forscht, hielt einen Vortrag über "…Gegenwart, öffentliche Thematisierung und Behandlung von Antisemitismus“ - ein sperriger Oberbegriff. Ebenso sperrig war sein Referat, das zwar kompetent, aber sehr Allgemein gehalten wurde. Viele Debatten und Protagonisten der letzten Jahrzehnte wurden gestreift, aber kaum im Einzelnen analysiert: Grass, Walser, Elsässer. Und Jakob Augstein spielte im Lauf der Tagung immer wieder eine Rolle.

Der Referent des Abends meinte, dass „rechter“ Antisemitismus der häufigste sei, dass aber die Gesellschaft von „rechts nach links“ nicht gefeit dagegen sei. Er gab Beispiel für Redensarten und Denkmuster, die antisemitische Haltungen kennzeichnen. Er sprach über die Tabuisierung des Antisemitismus nach 1945, der danach in anderer Form, aber im Grunde ähnlichen Geistes, wieder zu Tage kam. Muslimischer Antisemitismus wurde nicht verschwiegen, doch weitgehend marginalisiert. Dass heutiger Antisemitismus unter Muslimen oft mit dem Nahostkonflikt zusammen hängt, und überhaupt, dass fälschlicherweise europäische Juden sehr oft für das vom Dozenten vermeinte Unrecht des Nahostkonfliktes verantwortlich gemacht werden, war eine seiner Thesen. Das sehe ich - analog zu der Beurteilung des aktuellen Antisemitismusfilms, der übrigens mehrmals erwähnt wurde – als „handwerklichen Fehler“. Wer sich ernsthaft mit Antisemitismus befasst, sollte sich die Frage stellen, warum in vielen Teilen der Bevölkerung manisch und besessen auf den Nahostkonflikt gestarrt wird. Diese Überlegungen ergaben sich im Verlauf der Tagung von selbst. Überhaupt kam in den Tagen – sicher nicht beabsichtigt, aber zwangsläufig – immer wieder das Thema Israel zur Sprache.

Die Meinung des jungen Wissenschaftlers, dass es in Bezug auf Antisemitismus eine Vermengung verschiedener Faktoren gäbe, die mit der Lebenserfahrung des einzelnen Menschen zusammenhinge, und die man sozusagen aufbrechen und in die Bestandteile zerlegen solle, hätte ich nicht akzeptiert. Wie ist es möglich, was im Einzelnen und was in der Gesellschaft schlummert, mit Wahrhaftigkeit auseinander zu dividieren? Antisemitismus ist etwas, was von den äußeren Bedingungen nicht abhängt, die ewigen Stereotype und Grundmuster wurden uns ja im Laufe der Vorträge recht gut dargelegt.

(Fortsetzung folgt)

anne.c - 1. Jul, 08:54

Die Gesellschaft lässt sich den Antisemitismus viel kosten

Vielleicht war das die größte Überraschung auf der 2-tägigen Tagung zum Thema „Antisemitismus in den Medien“, veranstaltet von der evangelischen Akademie, wie großzügig die ca. 40 Teilnehmer umsorgt, beköstigt und beschenkt wurden. Untergebracht waren wir in einer schönen mecklenburgischen Stadt in einem christlichen Gästehaus mit Hotelstandard und bester Verpflegung. Die Referenten waren hochkarätig, und all das war umsonst. Irgendeine Institution hatte die Tagung sehr großzügig gefördert, und ich fragte mich, ob vielleicht das Großprojekt „Demokratie leben“ dahinter steckt oder wer sonst ein Interesse daran haben könnte, dass er sich die Verbreitung der Beschäftigung mit dem Thema Antisemitismus so viel kosten lässt. Von den Teilnehmern sah niemand aus, als könne er sich seine Unterbringung nicht leisten, es waren Ärzte dabei, Lehrer, kirchliche Mitarbeiter, Soziologen, verschiedene Sorten von Therapeuten und sogar ein pensionierter Verfassungsrichter.

Erfahrungen mit Vorträgen und Seminaren ähnlicher Art hatte ich bereits, so dass mich weniger der Inhalt – mit dem ich einigermaßen vertraut bin -, sondern die Teilnehmer interessieren: was bewegt sie, welche Äußerungen machen sie, und was ist in ihren Äußerungen verborgen? Auch habe ich ab und zu erlebt, dass das Thema Antisemitismus in einer Weise behandelt wurde, dass es eher förderlich für den Antisemitismus war, man denke an die ominöse Behandlung des gerade aktuellen Films über Antisemitismus. Das traf auf diese Veranstaltung nicht zu.

Eine Erfahrung bei Veranstaltungen zu jüdischen Themen kann ich als allgemeingültig bezeichnen: Es ist fast immer jemand dabei, der die Veranstaltung sprengt, der auf eine Lieblingsbehauptung kommt, bei der er durch nichts zu beirren ist, und dessen Aussagen man als sybillinisch oder kryptisch bezeichnen kann. Im Übrigen legen die Teilnehmer ein eher verhaltenes, aber oft auch seltsames Verhalten an den Tag. Dass man seinem unbekannten Tischnachbarn in Kürze seinen gesamten Lebenslauf erzählt, scheint auf Tagungen üblich zu sein, aber dass ein wildfremder Mensch ohne ersichtlichen Grund sagt: „Mein Vater war ein Nazi“, erlebte ich woanders nicht. Es schien so, als wollten sich die Teilnehmer gegenseitig versichern oder erkunden, wer warum an so einer Tagung teilnimmt. So wurde ich von einer Frau gefragt: „Haben sie jüdische Verwandte?“. Dieselbe Frau wurde wieder von einer anderen Frau gefragt: „Sind sie Jüdin?“

(Fortsetzung folgt)

anne.c - 28. Jun, 10:22

wird manchmal entgegen gesetzt, wenn man Unverständnis über verhüllte Frauen äußert. Aber die Männer trugen schwere Jacketts, lange Hosen, und sie bedeckten ihr Haupt mit einem Hut, der je nach der Region verschiedenartig aussah. Männer trugen auch an heißen Tagen vollständige Anzüge, oft einen Schlips dazu.

Das ist der Unterschied zu dem Bild, das sich mir in der Berliner S-Bahn an einem heißen Frühsommertag bot: Eine junge Familie. Zwei kleine Mädchen sprangen fröhlich herum. Dazu eine schwangere Frau. Die Arme, der ganze Körper bis auf das Gesicht war in dickes schwarzes Tuch gehüllt. Daneben ein Mann mit einem luftigen kurzärmligen weißen T-Shirt. Der Mann war der Frau in keiner Weise zugewandt, fast mürrisch und mit unbewegten Gesichtszügen ließ er das Familienleben neben sich ergehen. Letzteren Umstand kann man manchmal auch bei nichtmuslimischen Familien sehen, aber viel seltener. In jungen Familien sind fast immer Mann und Frau gleichsam den Kindern zugewandt. Wenn jemand sagt, es wäre Glaube oder Tradition, dass man sich in muslimischen Familien so verhält wie beobachtet, dann kann ich nur sagen, dass es keine schöne Tradition ist.

anne.c - 21. Jun, 13:14

Im Gymnasium

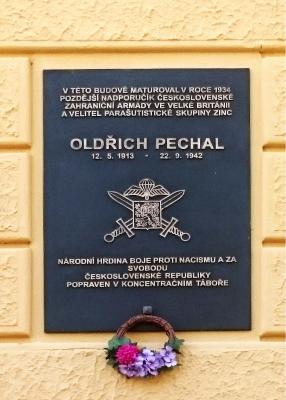

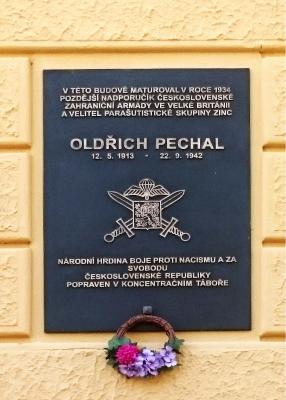

Auch dem Gymnasium, einem schönen barocken Bau inmitten der Stadt, statteten wir einen Besuch ab. Vor dem Eingang waren Tafeln angebracht, die an Helden des zweiten Weltkriegs, die dieses Gymnasium absolviert haben, erinnern: an den Fallschirmspringer

Oldrich Pechal, Unteroffizier der tschechischen Auslandsarmee, der nach seinem Fallschirmabsprung über der Slowakei verraten wurde und nach seiner Festnahme gefoltert und im KZ Mauthausen hingerichtet wurde

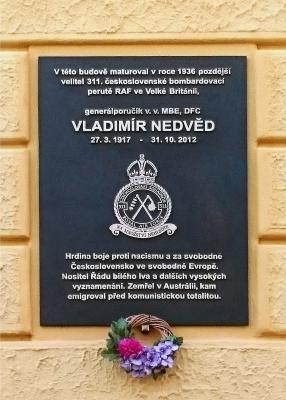

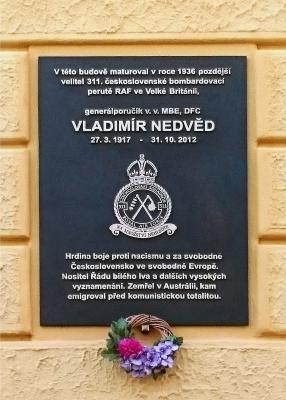

und an

Vladimir Nedved, Offizier der Royal Air Force, der in der tschechischer Auslandsarmee in vielen Luftschlachten mitgekämpft hatte. Nach dem Krieg begann er die neue tschechische Armee mit aufzubauen, wurde dabei jäh durch den kommunistischen Umsturz 1948 unterbrochen und dieses Ereignis zwang ihn, wie so viele tschehchische Kämpfer der britischen Auslandsarmee, zu einer erneuten Emigration. Er starb hoch geehrt in Australien.

Im Inneren des Gebäudes stieß man direkt wenn man die Treppe herauf ging, auf eine Gedenktafel, die an die Opfer aus dieser Stadt in den Jahren 1939 - 1945, erinnerte. Wir waren erstaunt über die konzentrierte Atmosphäre, in der die Schüler sich ruhig durch das Gebäude bewegten. Die Tafeln wurden von den Schülern natürlich nicht beachtet. Es muss auf sie aber eine Wirkung haben, wenn sie täglich an Tafeln vorbei gehen, die daran erinnern, dass Menschen aus ihrer Stadt einst ihr Leben lassen mussten oder sogar freiwillig ihr Leben für die Befreiung ihres Volkes gelassen haben.

So überlegte ich, wie es wäre, wenn an einem unserer Gymnasien Tafeln in dieser Art angebracht wären: General soundso hat Heldenhaftes beim Versuch, Stalingrad einzunehmen geleistet oder gar SS-Sturmbannführer so und so hat ….. Das wäre wohl in einem deutschen Gymnasium nicht möglich, und man verlegt die Ehrung von deutschen Heldentaten in Bundeswehrkasernen, Kriegerfriedhöfe oder in oder an Kirchen, wie z.B. ans Autobahnkirchlein Duben („1939-1945 ihren gefallenen Helden…“).

Der Unterschied zwischen den beiden verschiedenen Arten von Helden liegt darin, dass die tschechischen Helden ihren Tod bei der Verteidigung des eigenen Landes fanden, den deutschen Helden muss man den Vorwurf machen, dass ihr Tod in der großen Mehrheit im Ausland bei der Unterdrückung besetzter Völker geschah.

anne.c - 14. Jun, 14:22

Kapitalisten

nannte man in der Zeit des Sozialismus die Menschen, die über Produktionsmittel verfügen. Diese kleine Stadt in Mähren musste sich wie die gesamte Tschechoslowakei ab 1948 dem Diktat des Kommunismus beugen, obwohl niemand sich ihn herbei gewünscht hatte. Der Vater von Herrn Tichý wurde alsbald als Kapitalist bezeichnet, weil er ein Schneider war und seine Nähmaschine ein Produktionsmittel. Ebenso erging es der jungen Frau M. Sie war eine allein erziehende Mutter, in dieser Zeit etwas sehr Seltenes. Sie hatte sich entschlossen, ihre kleine Tochter allein groß zu ziehen. In ihrer Wohnküche nähte sie für die Frauen der Stadt elegante und extravagante Kleider. Das Mädchen - jetzt eine Großmutter - beschreibt in ihren Erinnerungen, wie schön es in ihrer großen Stube war, die Wohn- Schlaf- und Schneiderzimmer und Küche zugleich war, wenn die Mutter mit den Kundinnen im munteren Gespräch war und das Mädchen dabei mit den Schneiderutensilien spielte. Diese schöne Kindheit wurde 1948 jäh unterbrochen - das Kind war 5 Jahre -, denn die Mutter wurde als Kapitalistin identifiziert, mit Privateigentum an Produktionsmitteln, nämlich ihrer Nähmaschine. Dasmusste schnellstens unterbunden werden. Die Frau wurde in eine Konfektionsfabrik gesteckt, wo sie wie am Fließband an der Fabrik-Nähmaschine saß und die Weisungen ihrer Brigadierin zu befolgen hatte. Was das für eine selbständige Frau ihres Formats bedeutete, kann man nur erahnen. In der Stadt gab es nun keine vernünftige Schneiderin mehr und die Frauen mussten sich mit der Kleidung aus der Konfektionsfabrik begnügen. Organisierte Kinderbetreuung gab es damals noch nicht, und das kleine Mädchen wurde zu fremden Menschen gebracht, wo sie etwas zu Essen bekam, aber wo ansonsten sie sich selbst überlassen war.

So sieht es aus, wenn man eine Doktrin über das Leben stellt, und das sind nur kleine Fälle. Ganze Generationen von Menschen haben sich damit auseinander setzen müssen.

anne.c - 8. Jun, 19:20